Le suivi radiologique de l’activité de la SEP implique la réalisation régulière d’IRM cérébrales. L’évolution de la maladie pouvant être silencieuse, celles-ci peuvent être demandées par le neurologue traitant même en l’absence de nouveaux symptômes.

Pour permettre une meilleure comparaison des images entre chaque examen, les IRM doivent être effectuées avec le même protocole (mêmes paramètres, mêmes modalités d’injection) lors des examens de contrôle chez une même personne. Cela implique de réaliser son IRM de préférence toujours au même endroit.

Dans le cadre du suivi de la SEP, une IRM médullaire (c’est à dire de la moelle épinière) peut être indiquée en fonction des signes cliniques et des besoins liés au suivi des traitements.

En savoir plus sur l’IRM

Les principes de l’IRM

IRM signifie Imagerie par Résonance Magnétique. Cet examen fournit une photographie du cerveau, des nerfs optiques et de la moelle épinière en mettant précisément en évidence les différences de contraste existant entre des tissus normaux de nature différente ou entre des tissus normaux et malades.

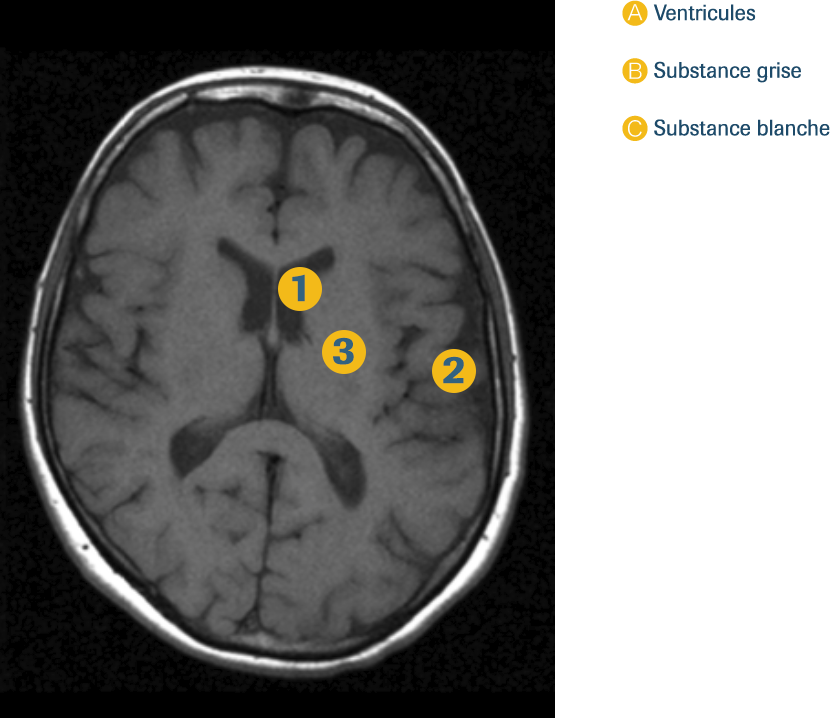

L’IRM permet ainsi de donner des renseignements précis sur l’anatomie du cerveau et de la moelle épinière et de distinguer les différentes zones des tissus composant le système nerveux central (substances blanche et grise) et les ventricules qui contiennent le LCR (liquide céphalo-rachidien).

Connaissez-vous ces différentes zones ?

Associez son nom à chaque zone numérotée.

Réponse : 1A – 2B – 3C

L’IRM permet également de localiser et de préciser la nature et l’ancienneté des lésions du système nerveux central et notamment des plaques de démyélinisation présentes en cas de SEP au niveau de la substance blanche.

Enfin, l’IRM permet de détecter une activité de la maladie même en l’absence de signes et de symptômes visibles.

En effet, l’activité de la SEP peut ne pas s’exprimer de manière évidente et être sous-jacente, se manifestant uniquement sous forme de lésions (inflammation ou zones endommagées au niveau du système nerveux central), détectées par l’IRM.

La présence de signes d’activité de la SEP sur les IRM de suivi, peut amener l’équipe médicale à initier un traitement de fond à ou à en changer, même en l’absence de poussées.

A savoir

L’IRM est un examen indolore, qui n’utilise ni rayon X ni produit radioactif.

Pour compléter le diagnostic, il arrive en revanche que le radiologue ait besoin d’images avec injection d’un produit de contraste nommé Gadolinium.

L’IRM est basé sur l’utilisation de champs éléctromagnétiques.

Il donne des images du corps en 2 ou 3 dimensions.

L’IRM du cerveau dure de 15 à 20 minutes selon les machines.

L’IRM médullaire complète dure jusqu’à 45 minutes.

L’IRM est contre-indiquée chez les personnes porteuses de matériels métalliques (pacemakers, prothèses, clips chirurgicaux, patchs transdermiques, piercing inamovible…).

Il est à éviter chez la femme enceinte pendant les 3 premiers mois de grossesse par précaution.

Pour permettre une meilleure comparaison des images entre chaque examen, les IRM doivent être effectuées avec le même protocole. En France, il s’agit du protocole OFSEP.

L’IRM médullaire pour le diagnostic

Le diagnostic de la SEP s’appuie sur une conjonction de signes cliniques, radiologiques et biologiques.

D’un point de vue radiologique, il repose essentiellement sur 2 grandes notions :

- la dissémination dans le temps

- la dissémination dans l’espace

La dissémination dans le temps

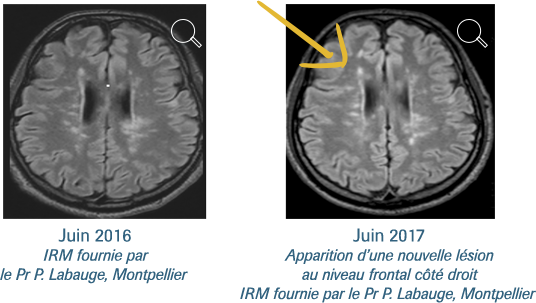

Elle correspond à la présence de lésions traduisant une succession d’épisodes inflammatoires dus à la SEP dans le temps.

Elle peut être mise en évidence :

- soit par l’apparition de nouvelles lésions sur des IRM successives

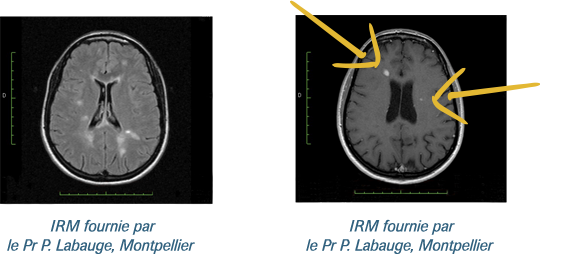

- soit par l’association sur une même IRM de lésions récentes et de lésions plus anciennes

La notion de dissémination dans le temps peut être apportée aussi par la présence de bandes oligclonales dans le liquide céphalo-rachidien (LCR).

Dans les formes progressives d’emblée, on considère par définition que le critère de dissémination dans le temps est rempli quand la maladie évolue depuis plus d’un an.

La dissémination dans l’espace

Elle traduit l’atteinte de plusieurs zones du système nerveux central.

La présence d’au moins une lésion caractéristique de SEP dans au moins 2 localisations du SNC est nécessaire pour valider le diagnostic.

À savoir

Le diagnostic radiologique de SEP repose essentiellement sur l’IRM cérébrale.

L’IRM médullaire n’est pas obligatoire mais peut être recommandée dans certaines situations (symptômes spécifiques, données supplémentaires nécessaires au diagnostic, forme d’emblée progressive…).

T1 ou T2

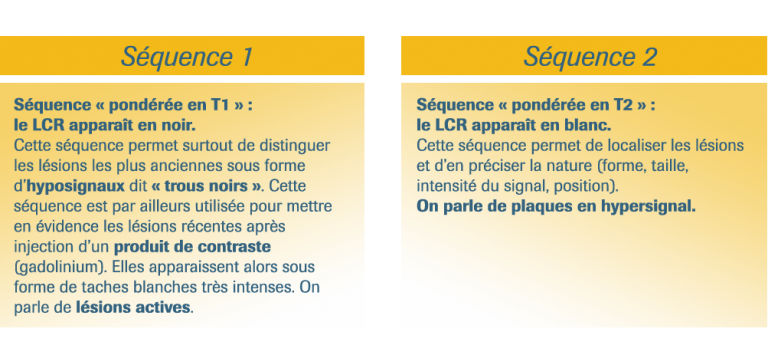

L’IRM permet de visualiser, dans le cerveau comme dans la moelle épinière, les lésions inflammatoires caractéristiques de la SEP et d’apprécier leur taille, leur localisation et leur intensité. Les lésions de la SEP apparaissent à l’IRM comme :

- des taches blanches dites “hypersignaux”

- ou des taches noires dites “hyposignaux”

L’existence de différents réglages de l’IRM permet d’obtenir ce que l’on appelle des « séquences » différentes.

Deux d’entre elles sont principalement utilisées pour le diagnostic et le suivi de la SEP : ce sont les séquences T1 et T2.

Grâce à des caractéristiques spécifiques, elles donnent des informations complémentaires sur l’anatomie et la composition du système nerveux central :

Pourquoi injecter du produit de contraste lors d’une IRM de suivi de la SEP ?

Dans certains cas, la réalisation d’une IRM nécessite l’injection d’un produit de contraste, le plus souvent à base de gadolinium. Cette substance permet d’opacifier les lésions récentes (en pratique moins de 1 mois) qui apparaissent alors en hypersignal après l’injection en séquence T1 . C’est ce qui explique que, selon la symptomatologie, l’injection ne soit pas systématique.

À savoir

L’injection de gadolinium est un acte fréquent et est généralement bien supporté. Elle n’est contre-indiquée que chez les femmes enceintes, en cas d’allergie au produit ou parfois en cas de maladie rénale chronique.

L’innocuité de cet examen autorise à le répéter aussi souvent que nécessaire.

Le suivi en pratique

L’IRM, qu’elle soit cérébrale ou médullaire, est l’examen d’imagerie de référence pour le diagnostic et le suivi des patients atteints de SEP, notamment en cas d’absence de signe ou symptôme clinique.

L’IRM cérébrale

Si la fréquence de réalisation des IRM est avant tout fixée par l’équipe médicale en fonction de l’évolution de la maladie, des recommandations faites par un groupe de neurologues et de radiologues européens ont été publiées en 2016. Elles proposent de réaliser une IRM avec injection de gadolinium pour le suivi des patients atteints de SEP dans les cas suivants :

- en l’absence d’IRM récente disponible,

- après l’accouchement pour établir une nouvelle IRM de référence,

- avant l’initiation ou lors d’un changement de traitement de fond,

- 6 mois environ après l’instauration d’un nouveau traitement pour établir une nouvelle IRM de référence sous traitement,

- tous les 1 à 2 ans sous traitement de fond pour évaluer une potentielle activité silencieuse de la maladie (une surveillance plus fréquente peut être recommandée en fonction de l’évolution de la maladie),

- lors d’une dégradation inattendue de l’état de santé.

L’IRM médullaire

La fréquence de réalisation de l’IRM médullaire est moins bien établie. Elle peut notamment être indiquée en cas de suspicion de myélopathie (atteinte inflammatoire de la moelle épinière), de symptômes spécifiques ou d’aggravation de la maladie sans modification réelle de l’IRM cérébrale. Elle peut également parfois être utile dans certains cas pour évaluer l’activité de la maladie ou la réponse à un traitement de fond.

L’IRM médullaire est généralement réalisée après l’IRM cérébrale, ce qui permet de ne pas faire une réinjection de gadolinium.

À savoir

La SEP étant une maladie évolutive, il est nécessaire d’avoir une IRM de base à laquelle se référer pour permettre d’établir des comparaisons. C’est ce qu’on appelle l’IRM de référence. Cette IRM de référence sera définie par l’équipe médicale au cas par cas en fonction de l’évolution de la maladie, des changements de traitements ou de phénomènes extérieurs à la maladie comme les grossesses.

Pour permettre une meilleure comparaison des images entre chaque examen, les IRM doivent être effectuées avec le même protocole (mêmes paramètres, mêmes modalités d’injection) lors des examens de contrôle chez une même personne. Cela implique de réaliser son IRM de préférence toujours au même endroit.

Votre neurologue pourra vous proposer de participer à l’OFSEP, Observatoire Français de la Sclérose en Plaques », grand projet national soutenu par l’état qui permet, en collectant les données du suivi médical (clinique, biologique et IRM) des personnes ayant une SEP, de faire progresser les connaissances sur la SEP et d’être utile à la recherche.

Pour les personnes qui ont donné leur consentement, la prise en charge habituelle de la maladie n’est pas modifiée (rythme des consultations, examens…). Les IRM cérébrales et médullaires prescrites dans le cadre du suivi sont réalisées selon des protocoles standardisés avec comme produit de contraste recommandé, le gadolinium, et en termes de fréquence recommandée :

- pour l’IRM cérébrale : au minimum 1 tous les 3 ans (ce qui n’empêche pas de passer des IRM plus fréquemment avec le même protocole),

- pour l’IRM médullaire : au minimum 1 tous les 6 ans.

Les IRM cérébrale et médullaire sont passées dans la même journée en général afin de ne faire qu’une seule injection de gadolinium.

Les questions en suspens

L’atrophie cérébrale

On appelle atrophie cérébrale une perte de volume du cerveau. Sa mesure est un élément important de l’évaluation de la SEP. Il a en effet été démontré que le volume cérébral des sujets atteints de SEP diminuait par rapport à des individus du même âge et ce, dès le début de la maladie. Cette diminution semble être par ailleurs continue tout au long de la maladie.

La quantification de l’atrophie cérébrale demeure cependant toujours compliquée en pratique quotidienne du fait de l’existence de nombreux facteurs parasites et de contraintes techniques. Les recherches se poursuivent.

IRM et recherche : de nouvelles séquences ?

Les nouvelles séquences en cours d’évaluation, mais non utilisées en pratique clinique, sont représentées par les séquences de diffusion, d’inversion récupération, le transfert d’aimantation.

PET-scan : à quoi ça sert ?

Le Pet-scan permettrait d’objectiver des zones de remyélinisation, et donc pourrait être un marqueur d’efficacité thérapeutique.

À retenir :

- L’IRM est nécessaire pour le diagnostic de la SEP, mais cet examen est aussi essentiel pour son suivi.

- En effet, l’activité de la SEP peut ne pas s’exprimer de manière évidente (apparition de nouveaux signes ou l’aggravation de signes existants) et être sous-jacente, se manifestant sous forme de lésions détectables uniquement par l’IRM.

- Même en l’absence de signes et de symptômes visibles, l’activité de la maladie et l’atteinte du système nerveux central peuvent continuer à évoluer chez certains patients.

M‑FR-00010170–1.0 — Établi en février 2024

qu'en pensez vous ?

S.Manca

26/03/2022Article tres intéressant et clair sur La fonction des IRM dans le cadre de détection de SEP.

Je suis moi même dans ce cas, ayant fait un IRM cérébral à la base pour des pb de maux de têtes et d'acouphenes. ..une lésion dans la matière blanche y a été vu et donc amène à approfondir les examens pour comprendre la présence de cette inflammation.

Une IRM mendulaire m'a donc été prescrite en plus d'un bilan sanguin par un neurologue à suite de cette première IRM.

En attente de la suite, vous avez pu m'expliquer de manière simple et audible le protocole à suivre pour mettre en lumière le futur diagnostic .