Malgré les progrès thérapeutiques accomplis ces dernières années, il n’y a pas actuellement de traitement permettant de guérir la SEP.

Cependant, il existe des traitements de fond efficaces qui pris régulièrement, ralentissent l’évolution de la SEP, diminuent la fréquence des poussées et réduisent l’activité détectable à l’IRM de la maladie.

Ces traitements ciblent principalement l’inflammation du système nerveux central en la modulant et/ou en la supprimant.

Seul un neurologue peut prescrire et renouveler les traitements de fond.

On peut distinguer 2 types de traitements de fond :

- Les immunomodulateurs

réduisent l’intensité de la réponse inflammatoire, ils sont utilisés en première intention et sont disponibles sous forme injectable ou orale. Ils sont associés à un faible risque de complications infectieuses.

- Les immunosuppresseurs

agissent directement sur les cellules immunitaires entraînant une modification ou une suppression de leur réponse. Ces traitements se présentent sous forme injectable ou orale. Ils peuvent être utilisés en 1er ou 2e intention.

Leurs effets sur le système immunitaire sont plus prononcés ce qui nécessitent de rechercher préalablement un déficit de l’immunité ou de vérifier les vaccinations avant traitement.

Parmi les immunosuppresseurs, il existe les anticorps monoclonaux, qui ont une action très ciblée sur une des étapes de la réaction immunitaire et donc de l’inflammation.

Ces anticorps monoclonaux sont administrés à l’hôpital et appartiennent à la famille des biothérapies.

À savoir :

- Les traitements de fond sont en majorité indiqués chez les patients ayant des formes rémittentes ou secondairement progressive avec poussées surajoutées.

- Les traitements ayant pour but de favoriser la remyélinisation ou de protéger l’axone sont encore soit au stade de la recherche expérimentale soit en cours de développement.

Les biothérapies ou biomédicaments

Les biothérapies, appelés encore biomédicaments ou médicaments biologiques, regroupent :

- les traitements basés sur l’utilisation de cellules ou de tissus vivants,

- les médicaments fabriqués à partir de bactéries ou de cellules et mimant des molécules naturellement fabriqués par le corps humain comme les anticorps.

Ils se différencient des médicaments chimiques qui sont des molécules produites par synthèse chimique.

Utilisation des biothérapies

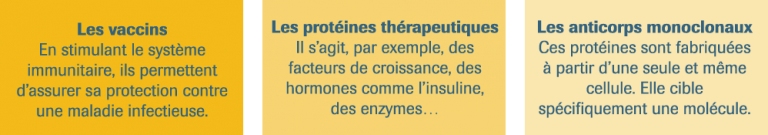

Il existe trois grandes familles de biothérapies prescrites en médecine :

Ces biothérapies permettent le traitement de diverses maladies (diabète avec l‘insuline, ostéoporose, retard de croissance…) dans de nombreux domaines (endocrinologie, rhumatologie, cancérologie, dermatologie, gynécologie, pneumologie, ophtalmologie, infectiologie, gastro-entérologie et neurologie).

En France, de nombreux anticorps monoclonaux ont été mis à la disposition des patients atteints de maladies avec une composante inflammatoire : rhumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde…), maladies intestinales chroniques (maladie de Crohn…), psoriasis, SEP…

À retenir :

- Les anticorps monoclonaux sont des anticorps aux vertus thérapeutiques.

- Au départ, les anticorps, appelés également immunoglobulines, sont des protéines produites par notre organisme pour le protéger des substances étrangères ou antigènes qui y pénètrent. A action très ciblée, chaque anticorps est spécifique de l’antigène sur lequel il se fixe pour entraîner sa destruction.

- Les anticorps monoclonaux sont fabriqués pour s’attaquer à des agents impliqués dans des maladies. Ils sont produits par une seule et même cellule, clonée en plusieurs milliers de cellules identiques. Ils sont spécifiques d’une cible unique. C’est cette spécificité qui fait leur intérêt thérapeutique.

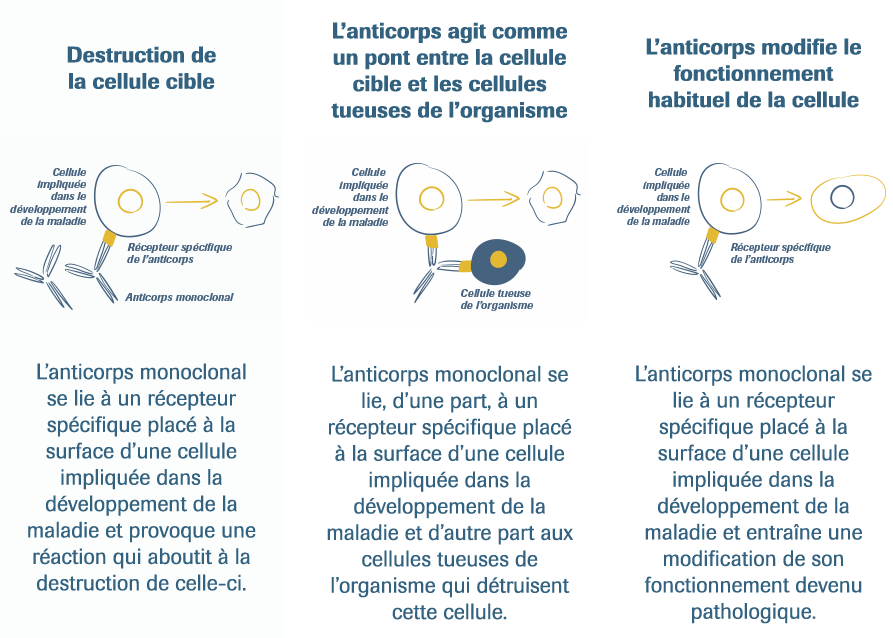

- Les différents modes d’action des anticorps monoclonaux.

À savoir

Dans la SEP, les anticorps monoclonaux se fixent à la surface des lymphocytes spécifiquement impliqués dans le développement de la maladie pour bloquer la réaction immunitaire et donc l’inflammation.

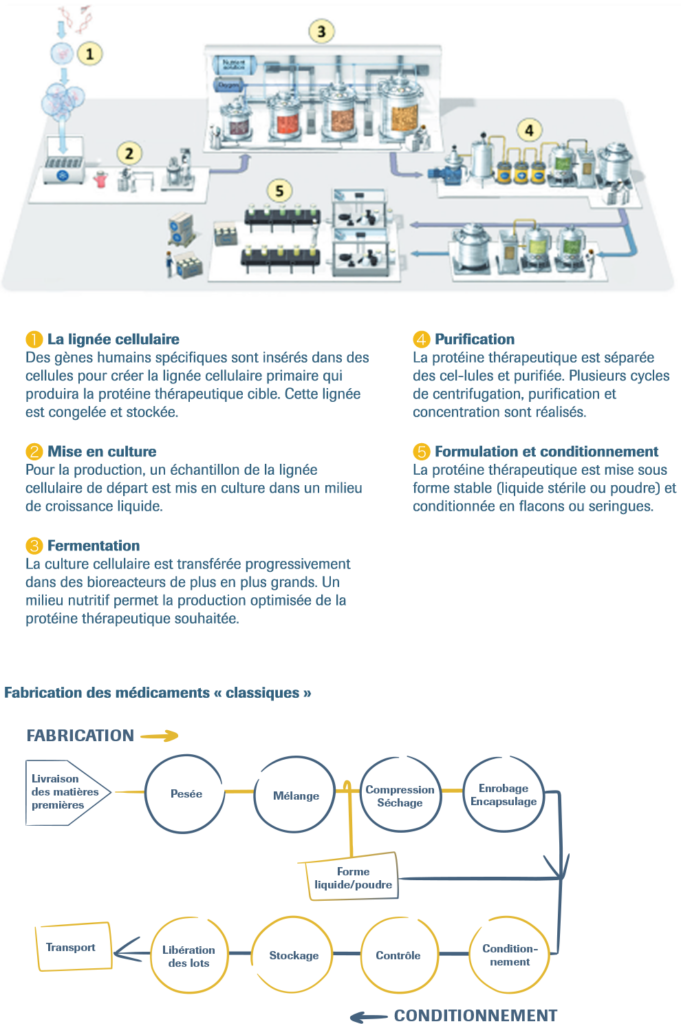

Fabrication des biothérapies

Les biothérapies sont fabriquées grâce à la biotechnologie avec les mêmes exigences de qualité et de contrôle que les autres médicaments.

Les biothérapies sont produites à partir d’une cellule ou d’un organisme vivant qui va servir d’usine. Au cours du processus, cette cellule est d’abord programmée pour fabriquer la substance thérapeutique choisie ; elle est ensuite mise en culture pour produire cette substance en quantité suffisante qui, une fois extraite, sera purifiée.

De nombreuses et complexes étapes seront alors nécessaires pour arriver au traitement final.

Les procédés de fabrication des biothérapies diffèrent de ceux des médicaments « classiques » qui font appel à des matières premières chimiques (principes actifs et excipients) assemblées selon une « recette » pré-établie puis agglomérées sous forme de comprimé ou conditionnés sous forme liquide ou de gélule.

À savoir

Un anticorps monoclonal est une protéine qui a été fabriquée de manière industrielle à partir d’une seule et même cellule. Il cible spécifiquement une molécule qui joue un rôle fondamental dans une maladie donnée, afin de bloquer l’action de cette molécule.

Mise en place et suivi des biothérapies au quotidien

Les biothérapies nécessitent une prescription initiale par un médecin spécialiste.

Les examens à réaliser avant la mise en route d’une biothérapie ainsi que le type et la fréquence du suivi dépendent de la situation dans laquelle ce traitement est prescrit. Ceux-ci sont souvent précisés pour chaque médicament dans le cadre de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

Le bilan à réaliser avant la mise sous traitement peut inclure des examens radiologiques et des prélèvements biologiques pour notamment évaluer le fonctionnement du foie et des reins ou encore l’état sérologique. Ce dernier renseigne en effet sur le développement d’une infection ou confirme un contact ancien avec un agent infectieux, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un vaccin.

La vérification du carnet de vaccination et son éventuelle mise à jour, la recherche d’autres pathologies ou d’une allergie, un projet de grossesse sont également à considérer.

Comme pour tout traitement, un suivi régulier est préconisé. Il est spécifique de chaque traitement. Il a bien évidemment pour objectif d‘évaluer l‘efficacité du traitement mais aussi de dépister de potentiels effets secondaires.

Les signes à surveiller

Les infections

Il s’agit d’un effet secondaire bien connu des biothérapies. Ces infections sont essentiellement broncho-pulmonaires, cutanées ou urinaires. Elles peuvent se manifester par :

- De la fièvre et/ou des frissons

- Une toux qui ne passe pas

- Un bouton de fièvre…

En cas de présence de ces signes ou de moindre doute, il faut en informer un médecin et lui signaler le traitement par biothérapie.

Autres symptômes

Les biothérapies peuvent également entraîner des troubles gastro-intestinaux, certains symptômes cutanés comme par exemple des rougeurs ou des manifestations cardiovasculaires comme, notamment, des variations de la tension artérielle.

En cas de présence de ces signes ou de moindre doute, il faut en informer un médecin et lui signaler le traitement par biothérapie.

Les situations particulières

Vous êtes en âge de concevoir, vous désirez un enfant, vous êtes enceinte ou vous allaitez

Il faut savoir que contrairement aux médicaments d’origine chimique, de nombreuses biothérapies ont un passage facilité à travers les barrières naturelles du corps humain et notamment le placenta. Ils sont donc, sauf exception, contre-indiqués pendant la grossesse. C’est pourquoi une contraception efficace est recommandée pendant la période du traitement.

En raison d’une durée de vie dans l’organisme assez longue, les biothérapies doivent être arrêtées bien avant la conception et le traitement contraceptif poursuivi durant cette période. En raison d’un passage dans le lait maternel, l’allaitement n’est pas non plus recommandé. Dans tous les cas, n‘hésitez pas à en parler à la fois à votre gynécologue et à votre neurologue.

À savoir

Grossesse et biothérapie ne sont en général pas compatibles. Il est donc préférable d’anticiper la grossesse bien en amont de l’arrêt de la biothérapie.

La programmation de cette grossesse prendra en compte les traitements et l’activité de la maladie.

Vous devez subir des soins dentaires

La bouche est un porte d’entrée majeure de germes pouvant causer des infections. Il est donc préférable de faire un bilan bucco-dentaire avant de commencer une biothérapie.

En cours de traitement, les soins usuels comme le traitement des caries ou le détartrage ne nécessitent le plus souvent pas de précautions particulières. Dans certains cas, un traitement antibiotique pourra cependant être proposé.

Dans tous les cas, n‘hésitez pas à en parler à la fois à votre dentiste et à votre neurologue.

Vous devez vous faire vacciner

La conduite à tenir dépendra du type de vaccination à réaliser. Les vaccins inactivés peuvent, en général, être injectés pendant un traitement par biothérapie ce qui n’est, en revanche, pas le cas des vaccins dit vivants qui sont, eux, contre-indiqués. Si ce type de vaccin s’avère obligatoire (séjour à l’étranger par exemple), la biothérapie devra être interrompue un certain temps avant et après la vaccination, ce délai d’interruption étant spécifique pour chaque médicament.

Pour simplifier les choses, la mise à jour les vaccinations est en général systématiquement réalisée avant de débuter un traitement par biothérapie.

Dans tous les cas, n‘hésitez pas à en parler à votre neurologue.

Vous devez vous faire opérer ou avez un nouveau traitement

Un geste chirurgical n’est jamais anodin, tout comme la prise d’un médicament. Si les biothérapies ont assez peu d’interactions avec les autres médicaments, il est préférable d’en discuter avec les professionnels de santé concernés (neurologue, chirurgien, pharmacien, médecin généraliste, autre spécialiste) avant de prendre tout autre médicament, même en auto-médication.

Dans tous les cas, n‘hésitez pas à en parler à votre neurologue.

À retenir

- L’objectif des traitements de fond dépend du type de SEP, de l’histoire de la maladie, de l’existence ou non d’autres pathologies. Il est discuté au cas par cas avec le neurologue et l’équipe soignante.

- Dans les formes de SEP rémittentes et primaire progressive, un traitement de fond doit être proposé le plus précocement possible afin de ralentir l’évolution de la maladie et ses conséquences.

- La réponse thérapeutique à un même médicament peut être très variable d’un patient à un autre.

- L’évaluation de l’efficacité d’un traitement repose sur le suivi clinique mais aussi sur l’IRM.

- Les modifications thérapeutiques s’appuient sur l’évaluation précise des bénéfices et des risques des différents traitements proposés.

- A ce jour, les principales cibles des traitements de fond de la SEP sont les lymphocytes, cellules de l’immunité qui sont impliquées dans les mécanismes inflammatoires de la SEP.

- Il est essentiel d’échanger avec son neurologue un maximum d’informations de façon à anticiper ou gérer au mieux des situations aussi diverses qu’un désir de grossesse, un projet de voyage ou un futur soin autre que neurologique.

M‑FR-00010163–1.0 — Établi en février 2024

qu'en pensez vous ?

Peynaud

22/03/2022G des tâches blanches dans le cerveau et la substance blanche atteinte g des brûlures atroce dedans comme le feu fourmillements tremblement j'en peut plus je suis déjà tomber les médecins neurologues ne me croive pas s insensé tout de même médecins neurologues bande de nul je sais

Marie Espace

23/06/2023Je découvre les biothérapies, merci pour votre éclairage